執筆者:小松 茂樹

潜在ニーズとはお客様のニーズには「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の2種類があります。

「顕在ニーズ」とは、お客様がすでに自分自身で気づいている(自覚している)ニーズのことを指します。『事務作業をいちいち会社に戻ってから行うのでは業務効率が悪いので、外出先で仕事ができるようにタブレットなどのモバイル機器を配備したい』などといったニーズがその例です。

顕在ニーズは表面化している問題に焦点をあてたものです。「目に見えていることへの対処」でとどまる話であるため、どうしてもスケールが小さくなってしまいます。

これに対し「潜在ニーズ」とは、まだお客様自身も気づいていない(自覚していない)お客様の深層心理に潜むニーズのことを指します。上記の例をさらに深掘りし、「なぜ業務効率が悪いのか」を突き詰めていくと、単にモバイル機器を配備するだけでは、外で作業ができるようになるだけで、非効率な業務が大きく改善されるわけではないことに気づきます。

生産性のさらなる向上を図るためには、まず業務プロセスを見直して簡素化・標準化することが必要です。そして、オンラインの営業管理システムを導入して、必要最低限の管理業務を外出先でのスキマ時間を活用してできるようにすることで、業務効率の抜本的な改善を図れるようになります。

つまり、お客様の真のニーズは「モバイル機器を配備すること」ではなく、『非効率な業務を改善して、生産性を向上させること』なのです。このニーズを満たすためには、モバイル機器を配備することに加えて、現状の業務プロセスに対するコンサルティングを行い、営業管理システムを設計・開発して導入することが必要になります。必然的にビジネスのスケールが大きくなるのです。

とはいえ、潜在ニーズはお客様自身ですら自覚していないニーズなので、自然と話題に上がることはありません。営業担当者は、お客様が潜在ニーズに気づいていただけるよう、適切に会話をリードしていく必要があります。では、お客様の潜在ニーズに意図的アプローチするにはどうしたら良いのでしょうか。

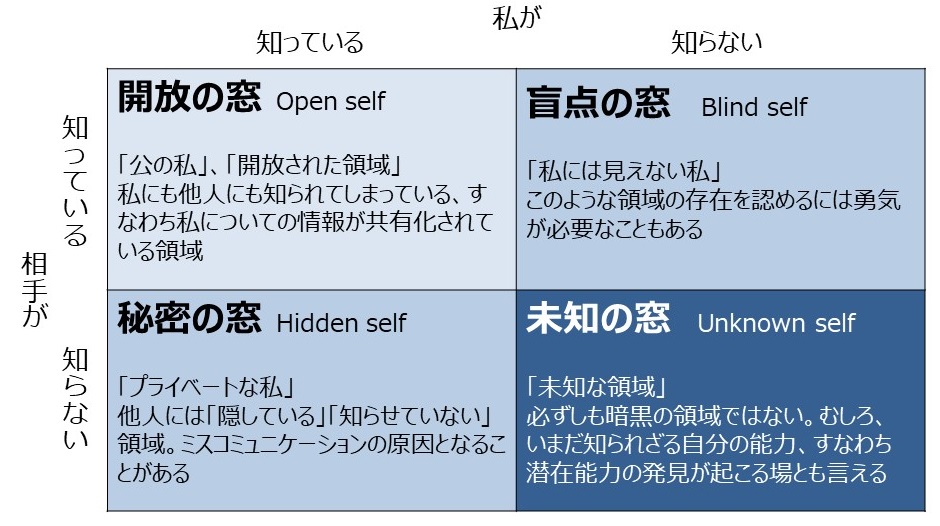

ジョハリの窓モデルを用いた「潜在ニーズの把握」

潜在ニーズのありかを考える上で参考になるモデルとして「ジョハリの窓」があります。アメリカの心理学者ジョセフ・ルフトとハリーインガムが考案した、2者間のコミュニケーションにおける心理モデルです。

2マス×2マスの4マスからなるマトリクス図を想像してください。横軸に「自分が知っている」「自分が知らない」、縦軸に「相手が知っている」「相手が知らない」をとり、両者を掛け合わせると次の4領域に分類することができます。

1.開放の窓

「自分が知っている」×「相手が知っている」領域です。ビジネスの場面においては、お互いの素性や、これまでの商談で交わした情報などを指します。

2.秘密の窓

「自分が知っている」×「相手が知らない」領域です。まだ相手に説明していない、自社の商材やサービス、それ裏付ける技術や経営資源などの情報を指します。

3.盲点の窓

「自分が知らない」×「相手が知っている」領域です。まだ聞けていない、相手の状況、前提条件、問題、や課題などの情報を指します。

4.未知の窓

「自分が知らない」×「相手が知らない」領域です。お互いの意識から外れたところにあるすべての情報を指します。

潜在ニーズとは、ジョハリの窓で言うところの「未知の窓」に相当する場所にあります。営業担当者である自分がまだ聞けておらず、お客様である相手もまだ自覚していない、存在が隠されている領域と言うことができます。

お客様の潜在ニーズを探る2つのアプローチ

潜在ニーズを発掘するためには、ジョハリの窓モデルで言う「未知の窓」を開ける必要があります。しかし、これを直接的に行うことは困難です。未知の窓は結果として開かれるものであり、そこに迫るためには前段階として

- 情報収集

- 情報提供

の2つを、交互に行っていく必要があります。

1.情報収集

自分がまだ知らないことを、相手から聞き出すことで、お互いに共有している情報量を増やすアプローチです。具体的な手法としては「ヒアリング」と言い換えることができます。

これはジョハリの窓で言うところの「盲点の窓(自分がまだ知らない領域)」を開いて(聞き出して)、「開放の窓(お互いが知っている領域)」を広げることに相当します。共有している情報を増やすことで、お客様の本質的なニーズに近づくことができます。

効果的なヒアリングを行うためには、3種類の質問を適切に組み合わせていくことが必要です。私はこれを「3D質問」と呼んでいます。

(1)話の垂直展開(具体化)

ひとつの話題を掘り下げていくヒアリングです。5W2Hのフレームを使って、「いつ」「どこで」「誰が」・・・と焦点を絞ることによって、話のイメージをより具体的にすることができ、ニーズの自覚を促すことができます。

(2)話の水平展開(広範化)

他の話題に切り替えるヒアリングです。ひとつの話題を掘り下げた結果、話が行き詰まった場合、「他に何か気になることはありませんか」と話題を変えることによって、範囲を広げることができます。潜在ニーズを探るためには、より広い範囲でお客様の状況や課題を伺うことが必要です。

(3)話の異次元展開

思考の制限を払って、お客様の本音を聞き出すためのヒアリングです。垂直展開と水平展開によってどれだけ問題や課題が明確になったとしても、お客様が「そうは言っても、どうせ無理」と自分自身に制限をかけてしまっていては、これからどうしていくかという前向きな話に進めることができません。

「もし、予算が潤沢に使えるとしたら、どのようにしたいですか」

「もし、御社が当社のシステムを導入したとしたら、どのような使い方になるでしょうか」

など、「もし」という一言を添えるだけで、お客様の本音に迫ることができます。

2.情報提供

潜在ニーズに迫るためには、情報収集と合わせて「情報提供」を行うことも必要です。相手がまだ知らないことを、自分から提供することで、お互いに共有している情報量を増やすアプローチです。具体的な手法としては「提案」「テストクロージング」と言い換えることができます。

これは、ジョハリの窓で言うところの「秘密の窓」を開いて(情報共有を行って)「開放の窓」を広げることに相当します。こちらもまた、共有している情報を増やすことで、お客様の本質的なニーズに近づくことができます。

ヒアリングによって得られる情報は、現時点でのお客様の自覚と前提の範囲内にとどまります。お客様の判断材料が乏しい中でどれだけヒアリングを重ねたとしても、潜在ニーズの自覚を促すことは難しいといえるでしょう。

より効果的な情報収集を行うためには、こちらから「考える材料」を提供することも必要です。

「当社の商材でこういうものがございますが、何か御社で使えそうな点はございませんか」

「当社のお客様でこういう方がいらっしゃいますが、御社には同じような状況はございませんか」

など、思考の範囲を広げる材料を提供することで、「それだったら、ウチの場合は、、、」とお客様に新たな気づきを与えて、より深層に迫った話を伺うことができるのです。

「未知の窓」を開く

情報収集と情報提供は、交互に行ったり来たりすることで相乗効果を発揮します。

ヒアリングによって、より正確に相手の状況を把握し、さらに考えを深めていただくための判断材料を提供し、それをもとにさらなる本音を伺う…といったように、2つで1セットになることによって、より強力な効果を発揮します。

これを繰り返す中で、お客様と自分の間で「秘密の窓」と「盲点の窓」がともに開いていくことになり、「開放の窓」が広がることによって、結果として「未知の窓」にたどり着くことができるのです。